Abstract:?Understanding the effects of changing climate and long-term human activities on soil organic carbon (SOC) and the?mediating roles of microorganisms is critical to maintain soil C stability in agricultural ecosystem. Here, we took samples?from a long-term soil transplantation experiment, in which large transects of Mollisol soil in a cold temperate region were?translocated to warm temperate and mid-subtropical regions to simulate different climate conditions, with a fertilization?treatment on top. This study aimed to understand fertilization effect on SOC and the role of soil microorganisms featured?after long-term community incubation in warm climates. After 12 years of soil transplantation, fertilization led to less?reduction of SOC, in which aromatic C increased and the consumption of O-alkyl C and carbonyl C decreased. Soil live?microbes were analyzed using propidium monoazide to remove DNAs from dead cells, and their network modulization?explained 60.4% of variations in soil labile C. Single-cell Raman spectroscopy combined with D2O isotope labeling?indicated a higher metabolic activity of live microbes to use easily degradable C after soil transplantation. Compared with?non-fertilization, there was a significant decrease in soil α- and β-glucosidase and delay on microbial growth with?fertilization in warmer climate. Moreover, fertilization significantly increased microbial necromass as indicated by amino?sugar content, and its contribution to soil resistant C reached 22.3%. This study evidentially highlights the substantial?contribution of soil microbial metabolism and necromass to refractory C of SOC with addition of nutrients in the long-term.

摘要:了解氣候變化和人類長期活動對土壤有機碳(SOC)的影響以及微生物的調控作用是維持農業生態系統土壤C穩定的關鍵。本研究進行了一個長期土壤移置實驗即將寒溫帶的黑土遷移至暖溫帶和中亞熱帶地區以模擬不同的氣候條件,并在頂部進行施肥處理。研究旨在了解在溫暖氣候條件下長期群落培養后,施肥對土壤有機碳的影響以及土壤微生物的作用。土壤移置12年后,施肥導致SOC減少,其表現為芳香C的增加,以及氧烷基C和羰基C的減少。用疊氮溴化丙錠去除死細胞中的DNAs后,對土壤中活的細菌群落進行了分析,發現其網絡模塊化解釋了60.4%的土壤易分解C變化。單細胞拉曼光譜結合D2O同位素標記表明土壤移置后活微生物對易降解碳的代謝活性較高。與不施肥相比,氣候變暖與施肥條件下,土壤α-和β-葡萄糖苷酶活性顯著降低,微生物生長延緩。此外,施肥顯著增加了土壤微生物殘體(necromass,以氨基糖含量為指標),其對土壤頑固性碳的貢獻率達22.3%。本研究強調了土壤微生物代謝和殘體對土壤穩定性有機碳固存的重要貢獻。

研究背景:

土壤SOC是陸地生態系統中最大的C庫,其動態變化直接影響全球C平衡。土壤C和氮(N)循環緊密耦合,并很大程度上受氣候變化和人類活動的影響。長期施肥增加了土壤養分有效性,并顯著地影響土壤C動態。盡管施肥具有增加土壤C儲量的潛力,但就長期而言,土壤C穩定性取決于未來氣候變化。土壤有機碳對長期施肥的響應程度和方向受溫度和降水的影響。根據農業生態系統的長期野外觀測和模型模擬,發現土壤養分和氣候因子的交互影響決定了32%土壤有機碳的變異,并與微生物代謝、酶活性和殘體微生物周轉密切相關。

土壤微生物不僅能分解土壤有機質,還能代謝植物殘體或通過合成代謝形成殘體來穩定土壤C。微生物殘體通常與土壤礦物質表面緊密結合而形成相對穩定的C。土壤微生物碳泵理論表明,微生物通過體外修飾(ex vivo?modification)和體內周轉(in vivo?turnover)來調節土壤碳的積累。這意味著作為難降解C源,微生物代謝產物或殘體對有機碳的貢獻很大,而養分或易降解C的添加也可以長期增加土壤有機質。這一過程受到多因素環境變化的強烈影響。因此,需要進一步研究不同氣候條件和長期施肥下微生物生理代謝和殘體對土壤碳的貢獻,以更好地理解農業土壤有機碳的積累和穩定性。

主要結果:

1.?施肥對不同氣候條件下SOC數量與質量的影響

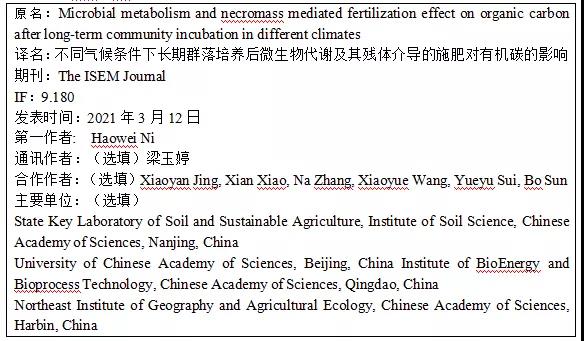

土壤移置12年后,在較溫暖的氣候條件下,SOC的損失顯著減少(TransS2處理)(Fig.?1a)。施肥顯著提高了TransS2處理下土壤頑抗性碳組分(RC)中的芳香C含量,其芳香度指數是Trans S2處理的2.7倍?(Fig. 1a, b),表明了在溫暖的氣候條件下,施肥促進了腐殖化過程。對于土壤活性C組分(LC)而言,氣候變暖條件下未施肥土壤中氧烷基C和羰基C降低,而施肥顯著減緩了LC的損失。TransS2處理土壤在施肥后烷基/氧烷基C比率的降低(Fig. 1b)表明了施氮對易分解C的消耗具有潛在抑制作用。

圖1?土壤移置12年后,不同氣候條件下施肥對土壤有機碳及其分子群的影響。a代表在不同氣候條件下(TransS1表示寒溫帶土壤移至暖溫帶;TransS2表示寒溫帶土壤移至亞熱帶)施肥對SOC以及其分子類群(烷基C,O-烷基C,縮醛C,芳香C和羰基C)的影響;b中A/O-A%(%)=烷基C峰面積(0-45 ppm)/O-烷基C峰面積(45-90 ppm)*100%,芳香性程度(%)=芳香C峰面積(110-160 ppm)/總峰面積(0-160 ppm)*100%。圖中*,**,***分別代表p < 0.05,p < 0.01和***p < 0.001。

2.?活細菌群落和總微生物群落組成和結構的變化

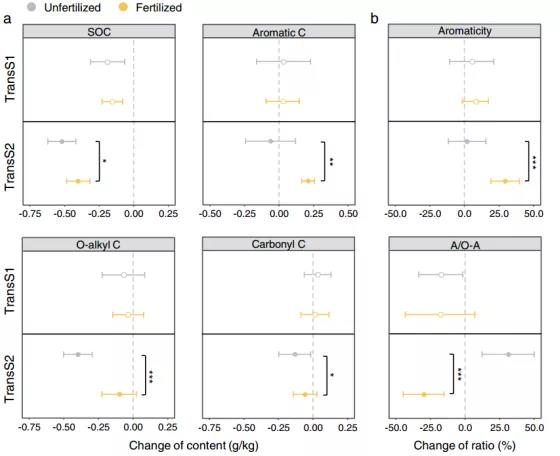

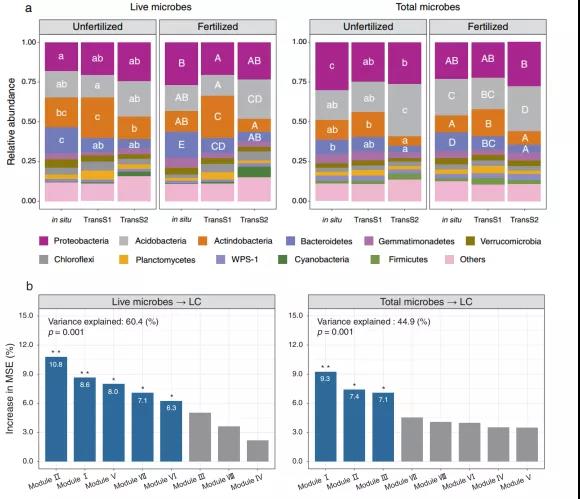

施肥顯著改變了不同氣候條件下細菌群落的組成和結構(Fig. 2a),?增加活細菌α-多樣性,降低總細菌α-多樣性。與土壤地球化學屬性的影響相比,施肥和氣候因子(MAT和MAP)是改變活微生物群落結構和總微生物群落結構的主導因素(Table?1)。

Fig.?2?活微生物和總微生物的群落組成及模塊化分析。a代表活細菌群落和總細菌群落組成的比較,圖中僅顯示了相對豐度排名前十的細菌門,其他細菌門均表示為“其他門”;b基于隨機森林模型,在活微生物和總微生物中排名前八的網絡模塊對土壤不穩定碳(LC)成分變化的貢獻。

Table 1?微生物群落組成與土壤理化性質(pH,SOC,TN,TP,NO3--N, NH4+-N),氣候條件變化和施肥之間Mantel及偏Mantel檢驗。

? ? ? ? ?3.?活微生物/總微生物比與土壤易分解碳和頑固性碳之間的關系

隨機森林模型中有5個活微生物模塊和3個總微生物模塊對LC變化有顯著貢獻,解釋率分別為60.4%和44.9%(Fig.?2b)。總微生物對RC的貢獻率(78.81%)高于活微生物(70.69%)?(Fig.?2b)。

4.?活微生物對碳組分貢獻的實驗分析

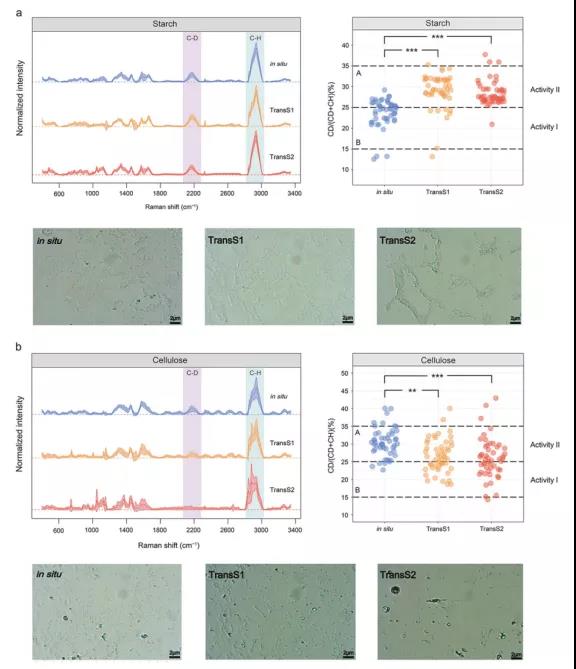

通過Raman-D2O法研究了活細菌的代謝活性,確定其在土壤移植后的降解能力(Fig.?3)。采用不同的基質(淀粉和纖維素)以及D2O培養細菌,其培養物在2040~2300 cm-1范圍內表現出明顯的C -D拉曼譜帶。以淀粉為C源的情形下,?TransS1和TransS2的C-D/(C-D + C-H)比值顯著高于原位處理,而以纖維素為C源的情形下則趨勢相反。

Fig. 3?在施肥土壤中,以D2O同位素標記同時結合單細胞Raman光譜技術探究不同碳源培養條件下土壤微生物的代謝活性。a?左側代表拉曼光譜,右側代表?C-D比率(C-D/(C-D+C-H))以及在50% D2O的無機鹽+淀粉培養基中培養24h后土壤細菌的拉曼mapping圖;b代表拉曼光譜,C-D比率以及在無機鹽+纖維素培養基中培養的土壤細菌的拉曼mapping圖;**和***分別代表p < 0.01和p < 0.001。

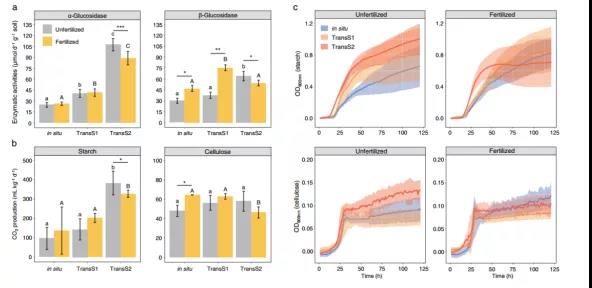

施肥顯著降低了TransS2中土壤α-和β-葡萄糖苷酶活性(Fig. 4a)。通過接種土壤懸浮液測試活體微生物對不同C源(淀粉和纖維素)分解能力的實驗顯示施肥顯著降低了淀粉和纖維素分解所產生的CO2(Fig.?4b),這表明施肥減少了TransS2土壤不穩定碳和穩定碳的損失。此外,分別繪制了活細菌在淀粉和纖維素中的生長曲線(Fig. 4c)。在較溫暖的氣候條件下,施肥土壤中細菌的生長活性低于未施肥土壤。特別是在以淀粉為碳源的情況下,施肥土壤中的細菌加速進入穩定期,而未施肥土壤中的細菌持續生長。

Fig.?4?不同氣候條件下施肥對不同碳源的土壤微生物代謝能力和生長的影響。a代表土壤酶活性(α-和β-葡萄糖苷酶);b代表微生物降解淀粉和纖維素能力的微環境實驗;c代表以淀粉和纖維素為C源培養條件下活的土壤微生物的生長曲線(n=9)。

? ? ? ? ?5.?基于氨基糖分析探究微生物殘體對SOC?的貢獻

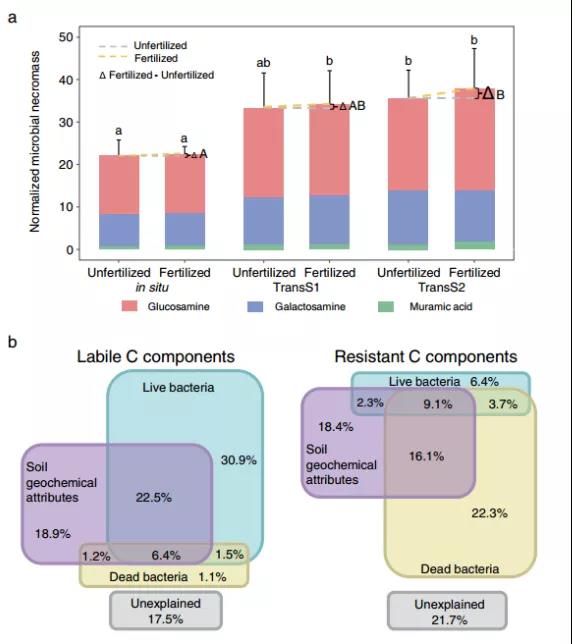

在TransS2處理下,施肥顯著增加微生物殘體含量(Fig.?5a)。土壤移置12年后,微生物死生物質的積累增加。采用偏RDA方法估算了土壤中活體微生物和死微生物以及土壤地球化學屬性對LC和RC組分的貢獻(Fig. 5b):活細菌對LC組分的貢獻率為30.9%,遠高于死微生物對LC組分的貢獻率(1.1%)。死亡微生物對RC組分的貢獻率為22.3%,高于活微生物(6.4%),表明了微生物殘體可能是土壤RC的主要貢獻者。

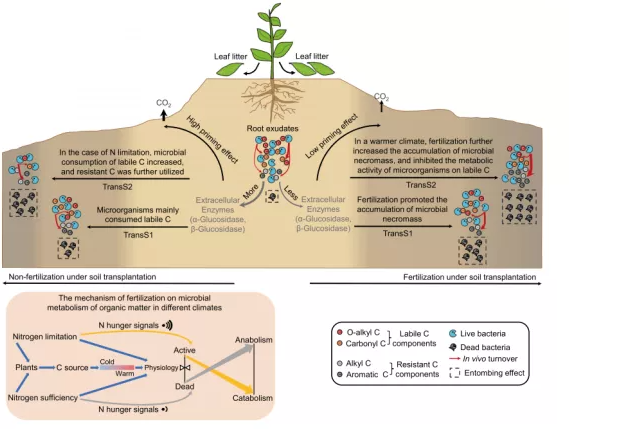

基于微生物?C泵理論,微生物代謝產物或殘體可以對RC-SOC有很大的貢獻,這強調微生物在碳吸存過程中的調節作用。本研究構建了一個概念框架,以揭示在氮缺乏和充足的情況下,微生物生理代謝和殘體調控SOC吸存的潛在作用機制(圖6)。在溫暖氣候條件下,施肥可通過促進微生物殘體的積累來補充土壤中的頑固性碳(芳香族C),同時降低活微生物對不穩定的C組分的消耗來增加土壤C吸存。

Fig. 5?微生物死生物質對土壤SOC的貢獻。a代表作為微生物殘體生物標志物的土壤氨基糖含量,包括來自死真菌的氨基葡萄糖和來自死細菌的氨基半乳糖和胞壁酸,大寫字母表示不同氣候條件下施肥效應具有顯著差異,小寫字母表示原位與移栽之間具有顯著差異;b代表土壤地球化學性質、活細菌生物量和細菌氨基糖含量對土壤LC和RC影響的偏冗余分析(pRDA)。

Fig. 6不同氣候條件下施肥與非施肥土壤微生物對有機碳分子群的潛在調控機制示意圖。上圖中土壤顏色梯度反映了LC和RC分量的變化,高度代表了SOC的含量。左下圖表示了不同氣候條件下氮素限制或充足對微生物SOC代謝的影響機制。在不施肥的情況下,由于氮素的限制,植物和微生物可能會發出更強的氮饑餓信號,微生物產生更多的胞外酶分解有機碳以獲得氮源。此外,氮素缺乏減少了植物根系分泌物(易于降解的碳源)的輸入,增溫加速了土壤中不穩定碳的消耗,進一步刺激了土壤中微生物呼吸對穩定碳的利用,導致土壤有機碳的減少。在施肥情況下,土壤微生物殘體的增加補充了土壤不穩定碳,低氮饑餓信號降低了微生物對土壤穩定碳的消耗。