原名:Tradeoffs among microbial life history strategies influence the fate of microbial residues in subtropical forest soils

譯名:亞熱帶森林土壤微生物生活史策略的權衡影響著微生物殘體的命運

期刊:New Phytologist

IF:8.546

發表時間:2020.12.11

第一作者:Tanya E. Cheeke

微生物殘體在土壤有機質(SOM)的形成中起著重要作用,但微生物性狀如何影響殘體積累和SOM持久性尚不清楚。通過將微生物生物標志物和基因組學方法相結合,測試了亞熱帶原生森林(約70年)和次生林(約30年)微生物生活史策略和殘體積累是否不同。研究發現,次生林的微生物殘體濃度明顯高于原生林,并與幾個豐富的微生物類群密切相關。

生存在資源豐富的次生林中的微生物群落也與高生長量和土壤有機碳積累(通過殘體累積)有關,而營養有限的原生林主要是采用資源獲取策略的微生物為主。因此,認為微生物生活史特征可以用來聯系微生物群落組成和代謝過程與有機碳的周轉和轉化。

微生物對有機碳(C)的分解和土壤中微生物之間的平衡決定了陸地光合作用下碳循環的速度和效率。盡管活的微生物生物量只占土壤有機碳(SOC)的2-4%,但微生物的死生物質可以在地下形成相當大的殘體碳庫。最近的理論和經驗證據表明,微生物殘體占有機碳的80%,它們通過與礦物表面的物理化學聯系或在土壤團聚體中累積而持續存在于環境中。雖然一些研究表明,不同的微生物類別可以影響殘體濃度——例如,革蘭氏陽性菌比革蘭氏陰性菌產生更多的細菌——但微生物生理學和群落動力學在多大程度上調節殘體的產量和SOC循環仍不清楚。

微生物類群決定了微生物群落的組成和功能屬性,在有機碳循環中起著至關重要的作用。微生物群落利用多種生活史策略,組織和構建它們對資源可用性和環境條件變化的響應。根據分類單元的功能屬性,提出了幾種分類系統。

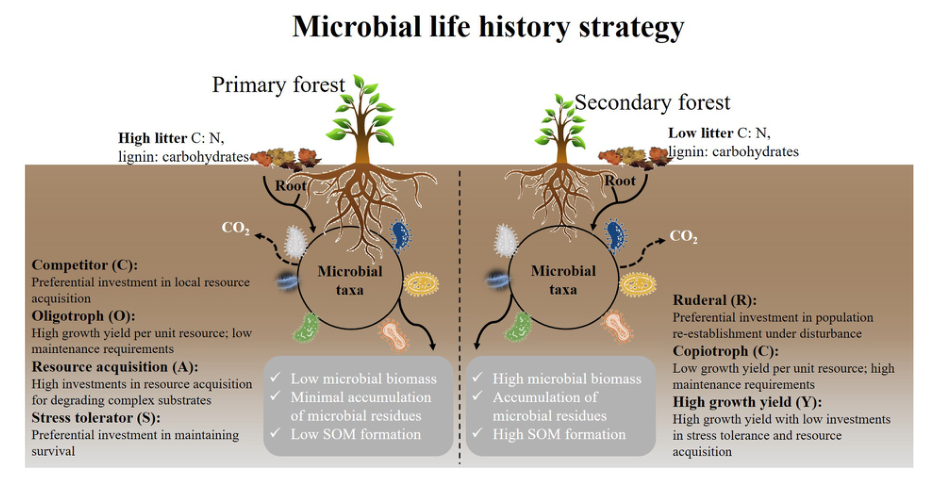

一種常見的框架將微生物類群分為兩類:富營養菌和寡營養菌,前者生活在營養豐富的環境中,以快速生長和繁殖速度為特征;后者生活在營養貧乏的環境中,將資源集中于獲取能量和生存。基于現場和實驗室的調查表明,雙池連續體可能過于簡單,特別是當應用于真菌群落時。在此基礎上,還提出了適應于植物生態學的高生長產量-資源獲取-脅迫耐受性(Y-A-S)框架和存在競爭者-脅迫耐受性-雜草(C-S-R)框架(圖1)。這些框架可能有助于預測微生物生長和資源獲取之間的權衡如何影響微生物殘體和有機碳循環的命運。在該研究中將這些框架應用于亞熱帶森林生態系統中的微生物群落,這些生態系統具有相似的土壤和氣候特性,但管理歷史過程不同。

人為干擾,特別是森林砍伐,導致原生林的持續減少和SOC的周轉。因此,次生林在改善土壤功能、增加土壤有機碳儲量、恢復微生物群落結構和功能方面具有重要作用。利用微生物生態學方面的研究進展,研究了亞熱帶原生林和次生林凋落物與土壤化學性質、基質質量、微生物殘體組成和微生物群落特征之間的關系。使用互補的方法——包括微生物組分析(即DNA測序)來表征微生物的分類組成和生物標志物分析(即氨基糖)來量化微生物殘體濃度——來測試微生物生活史特征是否影響SOC的分子特征和循環。假設次生林中較高的資源可用性選擇了采用快速生長-低產量策略的微生物群落,并通過將凋落物C轉化為微生物殘體來加速SOC轉化。

圖1不同微生物生活史性狀對殘體產量影響的概念模型

1.原生林和次生林土壤中資源有效性影響殘體積累

次生林凋落物氮和土壤總氮濃度極顯著高于原生林。次生林凋落物C和凋落物C:N值分別比原生林低1.1倍和1.4倍。次生林底物質量較高,凋落物碳水化合物和土壤脂肪官能團相對豐度較高。這些發現與中國各地次生林和原生林的報告相似,表明次生林在受到干擾后重新生長時,會積累更多的有機質和土壤C。此外還發現次生林的總MBC是原生林的1.5倍,真菌和細菌殘體C濃度也是如此。高質量的地上凋落物(以較低的凋落物C:N和木質素和碳水化合物比率為代表)通過微生物循環持續轉化為地下土壤C(較低的土壤C:N和芳香和脂肪族C比率,SOC和DOC濃度有所升高),這表明較年輕的森林促進了微生物的有效生長和SOM的儲存。微生物群落組成的差異不能歸因于土壤pH值,不同森林類型的土壤pH值相似。

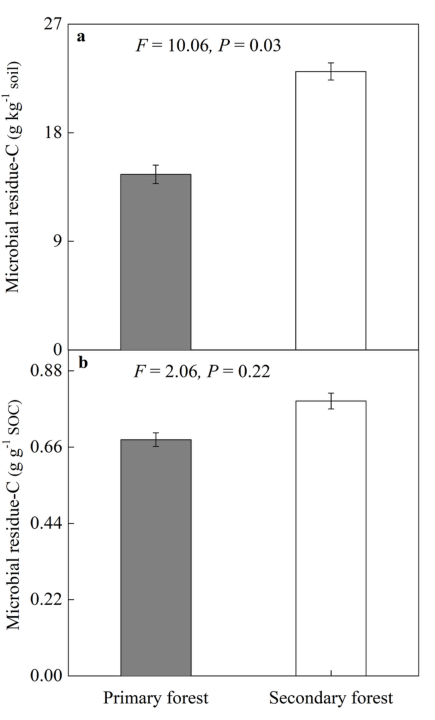

?巢式混合效應模型表明,以氨基糖為代表的土壤微生物殘體受森林類型影響顯著(圖2)。次生林中微生物殘體C(包括真菌和細菌及其總和)濃度顯著高于原生林。次生林中相對豐富的凋落物碳水化合物、SOC、TN、DOC和土壤脂肪族C官能團也與較高的微生物生物量呈正相關。這些結果表明,資源利用率高的土壤(較低的土壤C:N和較高質量的凋落物基質)可能會提高微生物的生長效率和地下微生物物的積累。相比之下,高碳氮比和更多芳香族有機碳的土壤需要微生物群落將能量從合成代謝生長和生物量生產轉移到資源獲取和潛在的有機碳周轉(圖3)。

圖2原生和次生林土壤微生物殘體C

(a)??和微生物殘體對土壤有機碳(b)的貢獻。

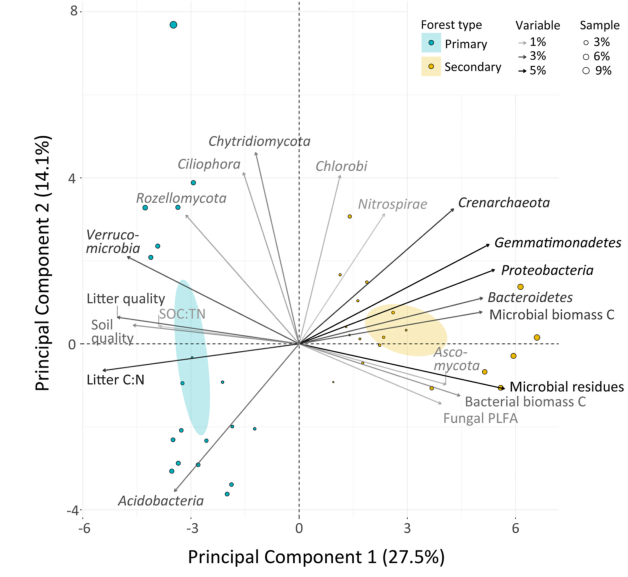

?圖3主成分分析

2.基于微生物特征的框架有助于解釋微生物殘體的命運

微生物類群采用不同的生活史策略,對有機質分解率和有機碳持久性有不同的影響。因此,將微生物不可思議的多樣性分配到基于離散生活史特征的預測框架中,可以提高對生態系統響應能力和從環境干擾中恢復的理解。研究了不同微生物類群的相對豐度,并預測了生活史特征如何通過形成土壤有機碳產生和持久性基礎的殘體途徑影響能量轉移。研究發現細菌和真菌殘體與真菌和細菌總生物量呈正相關,這在許多研究中都有報道。此外,發現微生物殘體主要與優勢微生物類群相關,而非稀有微生物類群(圖3),表明關鍵微生物類群控制著土壤有機碳周轉途徑,并通過死生物質和其他代謝殘體的沉積向森林土壤傳遞典型的特征。使用主成分分析,我們發現數據集中大約42%的方差可以用前兩個軸解釋。從次生林中采集的樣品具有較高的微生物生物量和殘體C濃度,并與某些微生物的相對豐度相關(圖3)。這些結果表明,微生物類群利用不同的資源環境,通過調節能量轉化的主要途徑來協調森林生態系統中碳、氮的生物地球化學循環。

同一地點次生林土壤微生物周轉速率(以CO2產生速率表示)明顯快于原生林。這些發現表明,微生物群落為了爭奪更不穩定的C而迅速開發可利用的資源,導致次生林土壤中觀察到的更大的死生物質。降解復雜資源的微生物群落通常生長速度較慢,這可能導致在原生林中觀察到的死生物質產量較低。這些結果與傳統假設相矛盾,傳統假設認為,共生菌通過低質量的底物利用效率將土壤C礦化為CO2,從而刺激有機碳循環。為了解決這一差異,研究將發現置于最近提出的微生物生活史(Y-A-S)框架中,該框架確定了三種策略:高產(Y)、資源獲取(A)和耐脅迫(S)。假設Y策略分類群將有機物轉向合成代謝途徑和生物量合成,而假設A策略分類群將資源投入到細胞外酶的生產中,以催化更復雜的C的分解。微生物分類群多樣性和豐度之間的一致關系應該有助于將Y策略群或A策略群進行分類。

根據DNA測序和PLFA分析,推測次生林是由在資源豐富的環境中茁壯成長的微生物主導的。在資源豐富的次生林土壤中,子囊菌門(占真菌豐度的約50%)、變形菌門、擬桿菌門、放線菌門等類群的相對豐度較高。這些觀察結果與之前的研究一致,表明這些群體成功地競爭了不穩定的SOC資源。事實上,這些類群通常被歸類為Y策略類,因為它們也會在擾動后投入資源進行種群重建。

相比之下,原生林土壤中羅澤洛霉菌和疣狀微生物類群的相對豐度更高,這兩種類群被歸類為寡營養菌(類似于A策略菌)。A策略微生物優先將資源投資于當地資源的獲取,并能忍受環境壓力,包括營養不良的環境。雖然這兩個類群在土壤中普遍存在,但疣狀微生物在缺少C的土壤中尤其豐富。較慢的生長速度可能使它們能夠競爭稀疏的資源,包括芳香族C和其他生物化學復雜的凋落物和原生林土壤中豐富的土壤基質。

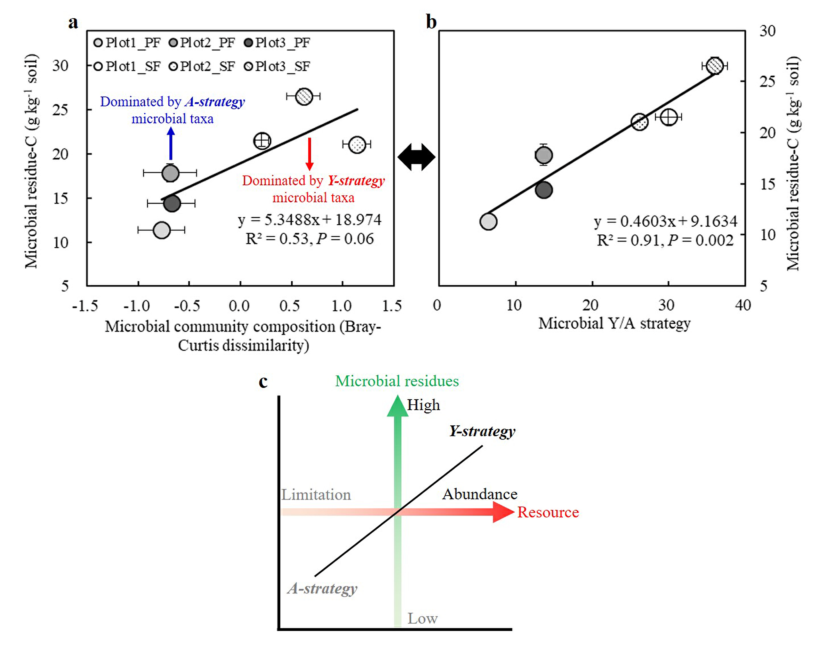

研究發現,由于土壤C循環、微生物群落組成和殘體物積累的反饋,而不是土壤pH值的變化擾亂了微生物策略之間的平衡(圖4)。資源有效性高的土壤(即較高的DOC含量和脂肪族:芳香族C)似乎更傾向于Y策略,通過將能量投入到快速生長中來有效地競爭生物可利用資源。微生物細胞的增殖和周轉誘導額外的生長,形成死生物質團塊池,有助于SOC的形成。相比之下,資源有限的生態系統似乎選擇了A型策略微生物。通過將能量投入細胞外酶的生產和從復雜有機物中釋放養分,A策略可能誘導細胞吸收-生物合成-生長-死亡循環的負反饋,最終減少微生物殘體對現有SOC存量的相對貢獻。假設在資源枯竭或生理壓力(干旱或鹽)的極端環境中選擇能在不利條件下保持細胞完整性和代謝的S策略。在這些條件下生存所需的能源投資可能會增加SOC消耗并降低生長收益。盡管原生林和次生林之間的養分有效性和資源質量有很大差異,但這兩個系統所經歷的條件都不會選擇相對豐富較高的S策略。總之,我們的研究結果為微生物生活史的各種特征(特別是Y和A策略之間的權衡)可以影響SOC的形成、轉化和周轉提供了支持證據。需要進一步的工作來確定將微生物分類到預測SOC循環速率和持久性的生命歷史框架中。酶的生產速率和核糖體RNA操縱子拷貝數提供了可能的發展途徑。

圖4微生物殘體豐度和基于資源可得性的微生物Y

vs A生活史策略聯系的概念模型

研究探索了關鍵微生物類群的生活史特征如何影響微生物殘體的豐度,這些殘體是有機碳形成的紐帶,因此有助于調節生態系統過程。

研究結果表明,具有足夠養分有效性的環境促進了高產作物的生長,并加速了地下微生物物的積累。相比之下,條件較差的環境選擇了資源獲取策略,即降解和利用復雜有機質,但限制了殘體的產生和SOC的形成。

提高對微生物類群和代謝策略之間關系的理解,對于揭示微生物群落如何調節陸地生態系統的生物地球化學功能至關重要。建議需要更多的工作來明確地將基因組學和代謝組學聯系起來,關注分子和代謝過程如何將有機物轉化為微生物產物,以及這些產物促進SOC持久性的可能性。

論文id:http://www.elsevier.com/locate/soilbio

氨基糖、木質素、PLFA

磷組分、有機酸、有機氮組分

微生物量碳氮磷、同位素等

其他土壤、植物、水體等常規檢測指標均可測定,歡迎咨詢相關工作人員了解詳情

服務熱線:028-85253068

18682730999(微信同號)

公司地址:成都市成華區四川檢驗檢測創新科技園2號樓14層